Lic. Javier Carrizo

para Proyectar Nación

Crecimiento Económico e Igualdad en Unasur y en Argentina

Favela Jaqueline, Distrito de Vila Sônia (San Pablo, Brasil)

Favela Jaqueline, Distrito de Vila Sônia (San Pablo, Brasil)

Para Thomas Piketty, autor del actual best seller «El Capital en el Siglo XXI», los debates sobre la distribución de la riqueza se han alimentado sobre todo de grandes prejuicios y de muy pocos datos. En ese campo de batalla han convergido ideas sobre igualdad entre los ciudadanos, el derecho de las personas a ser retribuidas conforme a sus méritos, la confianza en que el crecimiento económico mitiga de manera natural los contrastes entre los más favorecidos y los francamente abandonados; pero la información concreta, no se ha empleado con rigor suficiente.[1]

La elevada inequidad distributiva constituye una triste característica de América Latina, y se ha vuelto habitual afirmar que se trata de la región de mayor concentración del ingreso en el mundo. En nuestra región conviven el actual hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim[2] con una fortuna que se aproxima a los us$80.000 millones y una de las naciones más pobres, Haití, con 60% de su población por debajo de la línea de pobreza y cuyo PBI en 2014 fue us$8.713 millones[3], es decir, que un solo latinoamericano posee una fortuna equivalente a todo lo que una nación latinoamericana de más de 10 millones de habitantes produce durante casi 10 años.

En el presente artículo intentaré abordar está temática en el ámbito regional y particularmente el caso argentino durante el periodo 1995 a 2012[4], recurriendo a datos de libre acceso publicados por el Banco Mundial[5] y en menor medida por algunos provenientes del Fondo Monetario Internacional.

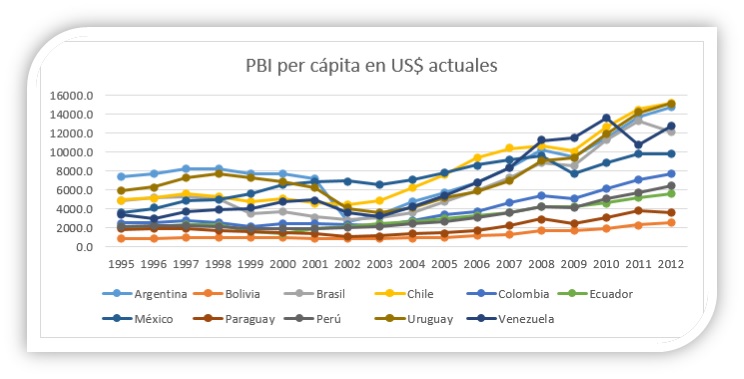

Analicemos en primer lugar que sucedió durante esos años con relación al crecimiento económico en los países de la Unasur[6] + México, recurriendo al Producto Bruto Interno per cápita[7].

Gráfico 1 – PBI per cápita en US$ a precios actuales. Fuente: Banco Mundial

Gráfico 1 – PBI per cápita en US$ a precios actuales. Fuente: Banco Mundial

En el Gráfico 1 se puede observar que hasta el año 2001 el PBI pér capita de cada país se mantuvo relativamente constante, luego comienza una etapa de crecimiento económico simultáneamente en todos los países, en forma sostenida o moderada y con algunos vaivenes por supuesto, como el declive producido por la crisis mundial de 2009 originada en los países centrales, con epicentro en Estados Unidos y que afectó a los países periféricos y situaciones puntuales como la crisis argentina en 2001 o la venezolana en 2011.

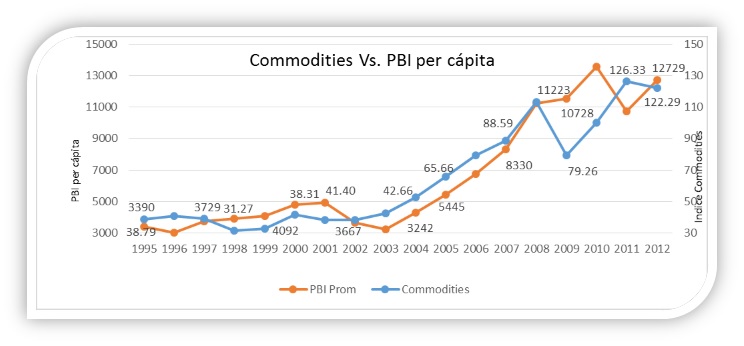

Ahora bien, ¿qué explica este crecimiento de las economías de la región? Comparemos el promedio simple del PBI per cápita de los países estudiados en relación al precio de las commodities[8] durante esos mismos años.

Gráfico 2 – Promedio simple de los PBI per cápita de los países de Unasur + México, en relación al índice de precio de las commodities. Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.

Gráfico 2 – Promedio simple de los PBI per cápita de los países de Unasur + México, en relación al índice de precio de las commodities. Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.

Espero no desilusionar a muchos al observar el Gráfico 2, sin embargo, el crecimiento económico de los países de la región se encuentra íntimamente relacionado al precio de las commodities que estas naciones exportan y no tanto a necesarias políticas de desarrollo que en caso de aplicarlas sostenidamente tendrían un impacto paulatino y se reflejarían en el largo plazo.[9]

Hay varios factores que deben considerarse y que el gráfico simplifica, por ejemplo, no es exactamente igual el comportamiento de las commodities energéticas respecto de las alimenticias, ambas promediadas en este caso, tampoco se pondera el peso de cada país en función de su cantidad de habitantes y particularmente en el año 2009 se observa una baja significativa de los precios de las commodities mientras que el producto bruto si bien no acompaña el mismo decrecimiento, se mantiene prácticamente constante ese año, explicado por el arrastre estadístico y por la aplicación de políticas anticíclicas en algunos países que movilizan temporariamente el mercado interno, sin embargo, estas salvedades que de incorporarlas complejizarían el análisis presentado, no impiden entender la alta relación existente entre ambas variables.

En fin, pasan los años y en América Latina seguimos aceptando obedientemente la división internacional del comercio impuesta en el siglo XIX, y que nos ubicó desde entonces en la periferia del mundo como productores de materias primas destinadas a los países industrializados quienes les darán el valor agregado, alcanzando así un mayor desarrollo de sus pueblos. La crisis de los países centrales de 1930 permitió modificar en algo esta ecuación a partir del proceso de sustitución de importaciones dado en algunos países, proceso que nunca terminó de consolidarse una vez que la crisis fue superada respondiendo a intereses foráneos compartidos con los de las elites locales, que tuvieron como consecuencia que los escasos intentos de políticas desarrollistas resultaran infructuosos.

Por lo que hemos visto, independientemente de los gobiernos de turno, los que podrán ser más progresistas o más conservadores, el crecimiento económico de los países de la región tiene estrecha vinculación al precio de las commodities, más allá de las políticas que estos gobiernos apliquen al menos en el corto plazo. Se deben rescatar sin embargo, ciertas políticas aisladas aunque desprolijas en algunos países que intentan dar mayor valor agregado a la producción primaria. Pero volvamos al origen de nuestro artículo que consiste en vincular este crecimiento económico con la igualdad o distribución de las riquezas.

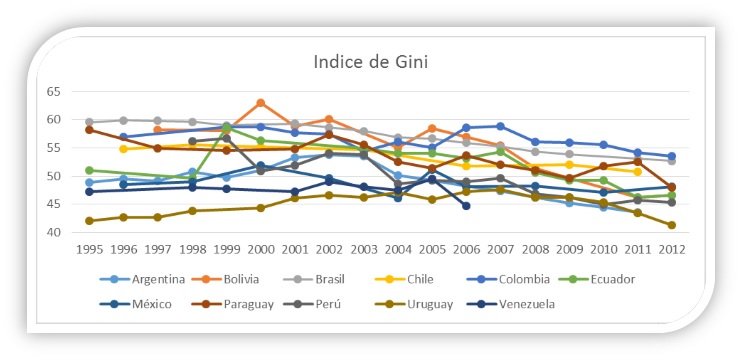

Existen diferentes formas de medir la distribución del ingreso, una de las más aceptadas es el índice de Gini que mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta[10].

Viendo el Gráfico 3, observamos que el comportamiento de la distribución del ingreso, no presenta un patrón tan claro a lo largo del periodo analizado, como si podíamos detectar al ver el Gráfico 1 de la evolución del producto bruto interno donde los países bajo estudio presentaban características similares.

Gráfico 3 – Indice de Gini por país.[11] Fuente: Banco Mundial.

Gráfico 3 – Indice de Gini por país.[11] Fuente: Banco Mundial.

Por este motivo, veamos qué sucede con cada país en forma individual, identificando además algunos cambios en los gobiernos que podrían ayudarnos a entender el comportamiento en las tendencias observadas.

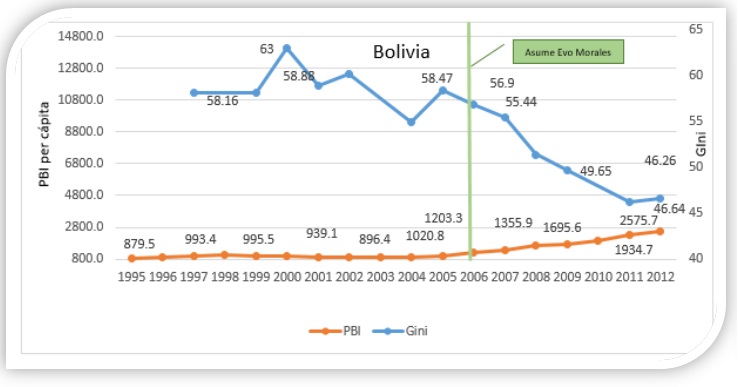

El caso de Bolivia es sorprendente, ver Gráfico 4, en concordancia con los países de la región el PBI se mantiene prácticamente constante para luego comenzar a crecer en forma consistente, partiendo desde un piso muy bajo, de hecho Bolivia tiene el PBI per cápita más bajo de la región, aunque acercándose al de Paraguay en los últimos años. En 2012, el PBI per cápita duplica el valor que tenía en 2006, año en que asume Evo Morales la presidencia de esa Nación. Ahora bien, dijimos que el PBI guarda una importante relación con el precio de los commodities, al menos en América Latina, sin embargo, no sucede lo mismo con la distribución del ingreso. En el caso boliviano, entre 1997 y hasta la asunción de Morales en 2006 el índice de Gini presenta algunas oscilaciones pero sin observarse una pendiente en ningún sentido, sin embargo, desde ese momento y hasta el 2012, el índice desciende 10 puntos en tan solo 6 años de gestión, evidenciando una de las tendencias de redistribución más equitativas en la historia de nuestra región.

Gráfico 4 – Bolivia: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 4 – Bolivia: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

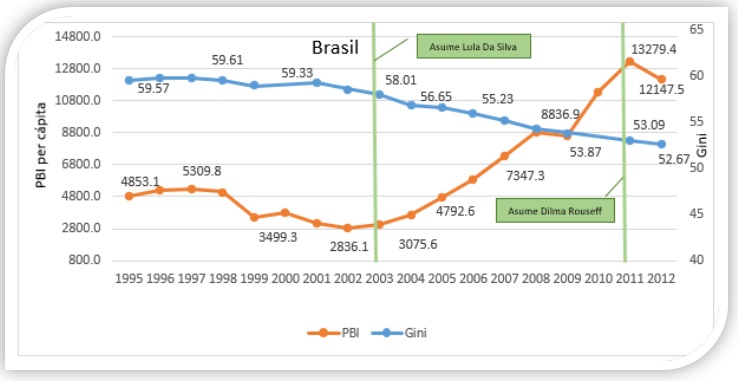

Brasil, la economía más grande de la Unasur, presenta un crecimiento sostenido de su PBI desde 2002, cuadruplicándolo en 2012. Hasta la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva la distribución del ingreso, medida a través del índice de Gini, se mantuvo constante y a partir de ese momento presenta una reducción estrictamente decreciente hasta el año 2012, periodo que incluye los dos primeros años de la presidencia de Dilma Rousseff, alcanzando un descenso de casi 6 puntos del indicador en 9 años. Cabe mencionar, que durante esa última década Brasil se transforma en un ejemplo, al lograr prácticamente eliminar la pobreza extrema[12].

Gráfico 5– Brasil: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 5– Brasil: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

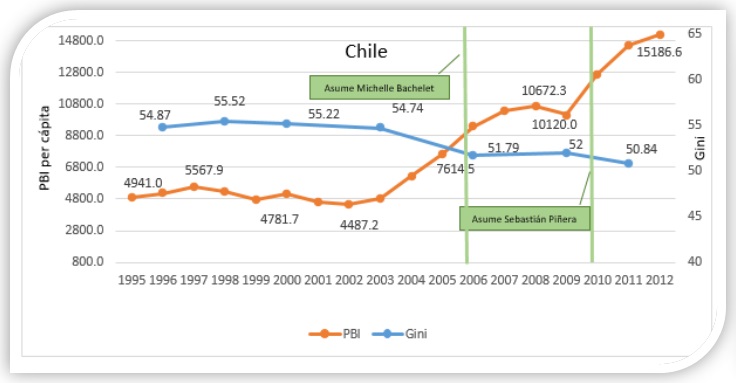

En el caso chileno, el PBI per cápita alcanza en 2012 el valor más alto de toda la región, ubicándose en casi us$ 15.200 dólares por habitante, sin embargo, salvo por un ligero descenso entre los años 2003 y 2005, correspondientes a los dos últimos del gobierno de Ricardo Lagos, la distribución del ingreso no presenta una característica más equitativa para esa Nación.

Gráfico 6 – Chile: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 6 – Chile: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

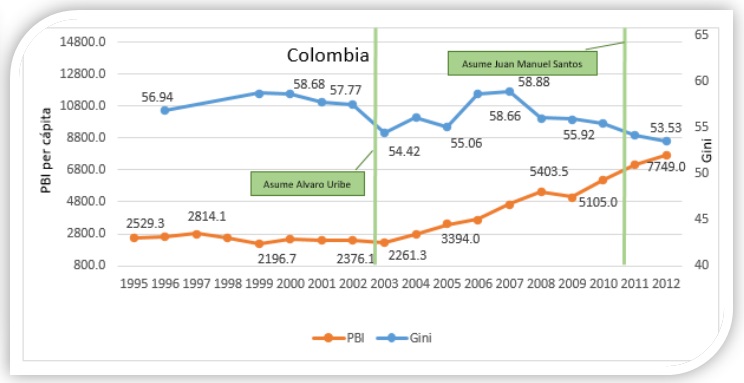

Colombia, entre el año 2003 cuando asume la presidencia Alvaro Uribe y hasta el 2012, ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, incrementa su PBI per cápita en forma moderada, aproximadamente en 3.5 veces. Durante todo ese periodo la distribución del ingreso no presenta ningún cambio significativo, tan solo un incipiente descenso de menos de un punto, y con un índice de Gini de 53.53 unidades en 2012 Colombia es el país mas inequitativo de la región.

Gráfico 7 – Colombia: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 7 – Colombia: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

En Ecuador, desde el año 2000 el PBI per cápita crece sostenidamente, con excepción del año 2009 como ocurre en casi todos los países debido a la crisis mundial, y casi cuadriplica su PBI en 10 años, en contrapartida el índice de Gini se mantiene prácticamente constante desde el año 1999, con un leve descenso hasta la asunción de Rafael Correa en 2007, a partir de ese momento cae drásticamente, casi 8 puntos en solo 5 años, siendo junto a Bolivia uno de los ejemplos más brillantes en la reducción de la desigualdad.

Gráfico 8 – Ecuador: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 8 – Ecuador: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Por su parte, a partir del año 2000, México presenta una de las tasas de crecimiento del PBI per cápita más lenta entre los países analizados, particularmente con un descenso brusco en 2009, lógicamente fue el país más afectado por la crisis debido a su dependencia de las exportaciones a Estados Unidos donde esta se originó. No presenta una mejora significativa en la distribución de los ingresos durante todo el período estudiado (1995-2012).

Gráfico 9 – México: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 9 – México: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

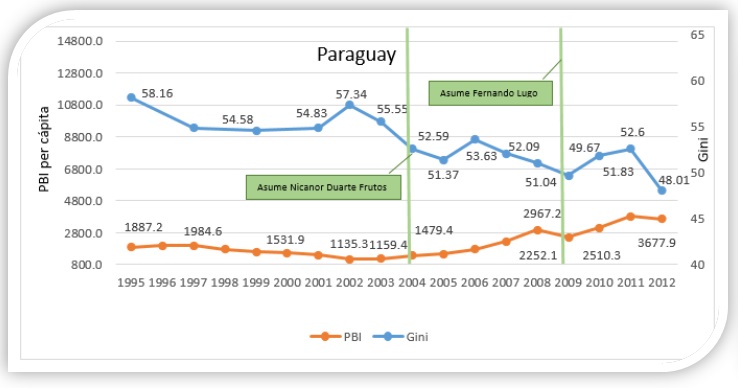

El caso paraguayo presenta un crecimiento del PBI per cápita moderado, mientras que en la distribución del ingreso se observa una tendencia a la baja, pero con picos de crecimiento en algunos años determinados, sin embargo, se destaca que más allá de estas interrupciones, entre 2002 y 2012 el índice de Gini termina descendiendo casi 10 puntos.

Gráfico 10 – Paraguay: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 10 – Paraguay: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

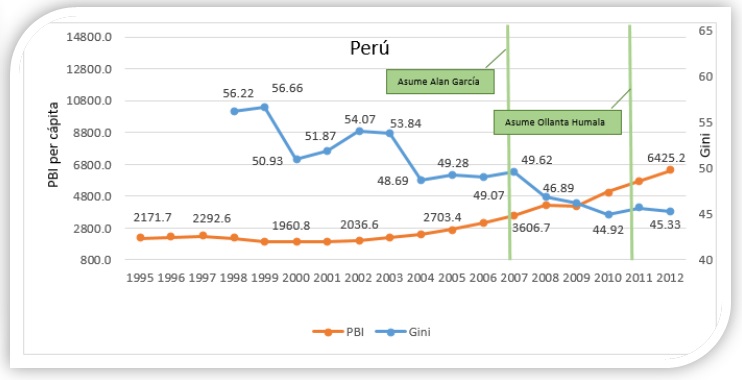

En Perú, donde se presentaban altos valores de inequidad hasta 2004, se observa en ese año una caída notable de casi 5 puntos durante el gobierno de Alejandro Toledo, a partir de allí se mantiene relativamente constante hasta la asunción de Alan García, donde comienza un período de descenso que continúa en los primeros dos años del gobierno de Ollanta Humala. El PBI presenta un crecimiento similar a los demás países sudamericanos, duplicándolo en 2012 respecto del año 2006.

Gráfico 11 – Perú: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 11 – Perú: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

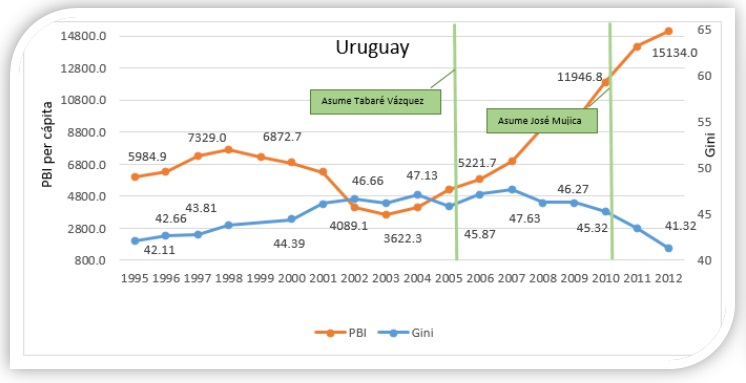

El caso uruguayo presenta un crecimiento sostenido del PBI per cápita a partir de 2003, previamente afectado por la crisis argentina, y en 2012 lo cuadriplica alcanzando uno de los tres PBI per cápita más altos de la región, junto con Chile y Argentina. Con relación a la distribución de los ingresos, Uruguay presentaba niveles relativamente bajos durante la década del 90, los que suben a comienzos del siglo y comienzan a descender nuevamente durante el transcurso del mandato de Tabaré Vázquez y se profundiza con la llegada al poder de José Mujica alcanzando en 2012 el índice más bajo de toda la región, con un valor de 41.32 unidades Uruguay se posiciona como el país más equitativo de la Unasur.

Gráfico 12 – Uruguay: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 12 – Uruguay: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

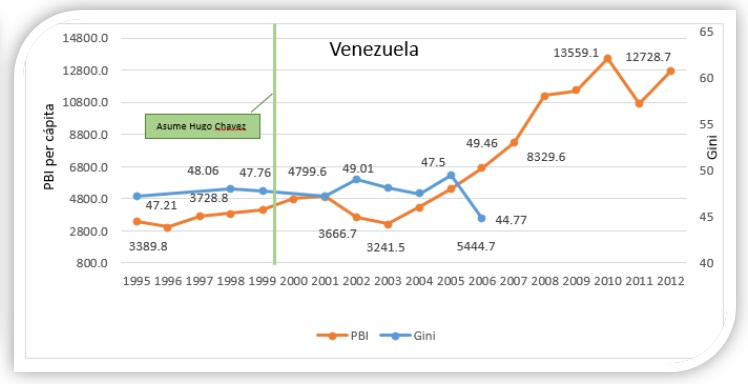

No se podrá evaluar el caso venezolano en toda su magnitud debido a la indisponibilidad de datos en el Banco Mundial, particularmente sobre la distribución del ingreso, por lo que solamente podemos observar el crecimiento del PBI per cápita y en relación al índice de Gini se manifiesta una situación de estabilidad hasta 2006 y un descenso marcado en 2007 último dato disponible.

Gráfico 13 – Venezuela: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

El caso argentino

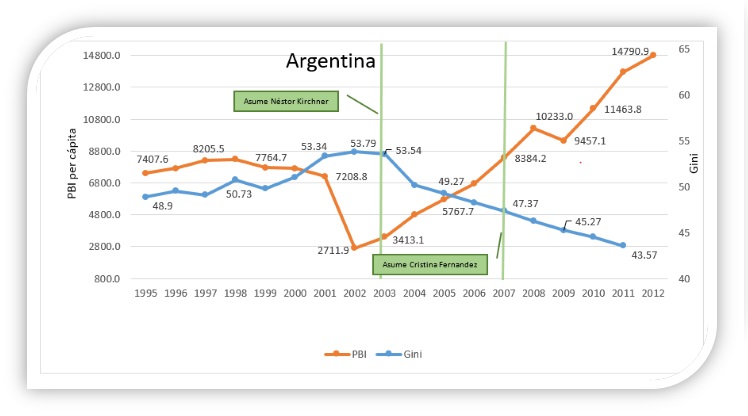

En el Gráfico 14 se presenta el caso argentino donde, en concordancia con la tendencia que se observa en el resto de los países de la región, el PBI per cápita se mantiene constante hasta 2001, en 2002 como consecuencia del estallido de la crisis el PBI se desploma a menos de us$3000 por habitante y a partir de allí comienza un periodo de crecimiento económico sostenido e inédito para la Nación, en 10 años el PBI per cápita se quintuplica, pasando de us$2711.9 en 2002 a us$14790.4 en el año 2012. Dos factores fueron fundamentales para consolidar este proceso, por un lado y como vimos anteriormente los precios de las commodities comienzan una suba de precios a lo largo de los años siguientes favoreciendo el ingreso de dólares en la económica local y simultáneamente la brusca devaluación del peso, genera condiciones de competitividad inusuales que facilitan recuperar parte de la industria local, muy golpeada durante los años previos.

Con relación a la distribución de los ingresos, la desigualdad se incrementa notablemente durante la aplicación de las políticas neoliberales llegando a un máximo de 53.79 unidades en 2002. A partir de allí comienza una tendencia estrictamente decreciente disminuyendo la inequidad de los ingresos en más de un 18%, alcanzando un índice de Gini de 43.57 puntos en 2011, último dato disponible en la base de datos del Banco Mundial.

Gráfico 14 – Argentina: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Gráfico 14 – Argentina: PBI per cápita Vs Indice de Gini. Fuente: BM

Durante la segunda mitad del siglo XX Argentina se caracteriza por mantener aceptables niveles de distribución del ingreso fortaleciendo el empleo formal y complementándolo con un importante sistema de seguridad social que beneficia al trabajador y a su entorno familiar. Luego de la crisis de 2001 que genera una demoledora destrucción del empleo, la Nación se ve prácticamente obligada a modificar la matriz de protección social iniciando transferencias directas de ingresos a través de programas sociales, destacándose el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (2002)[13] para responder a la emergencia coyuntural. Posteriormente estos programas se perfeccionan para llegar a sectores vulnerables más específicos, la Asignación Universal por Hijo (AUH -2009)[14] o una mayor cobertura alcanzada por el Sistema de Jubilaciones y Pensiones (SIPA-2008)[15] son algunos ejemplo en este sentido.

Conclusiones

A partir de la iniciativa del economista pakistaní Mahbub ul Haq que propone clasificar a los países de acuerdo a otras variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía, la Organización de las Naciones Unidas confecciona y calcula anualmente el Índice de Desarrollo Humano que contempla aspectos económicos, pero también de educación, de salud y es ajustado por el nivel de desigualdad observada en la sociedad (IDH-D). Los países con el mejor índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IDH-D)[16] según la ONU durante 2014 son los que se observan en la Tabla 1.

Es interesante destacar, por ejemplo, que Australia y los Países Bajos que están entre las tres naciones de mayor desarrollo humano, no se encuentran entre los 10 países de mayor PBI per cápita del mundo, mientras que si aparecen en ese listado Estados Unidos, o algunos países árabes como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes entre otros, que sin embargo no figuran entre los países con mayor desarrollo humano, lo que se explica en gran parte por la desigual distribución de su ingreso.

Sin lugar a dudas un mayor PBI garantiza los recursos necesarios, pero una distribución igualitaria de estos recursos es también fundamental para el desarrollo de una sociedad y el rol del estado en este sentido resulta esencial. Podríamos definirlo como la aplicación del capitalismo «hacia afuera», con una política comercial agresiva que fomente las exportaciones sin descuidar el mercado interno, y un socialismo «hacia adentro» con una distribución equitativa de los ingresos colaborando en consecuencia con la igualdad de oportunidades para los habitantes del país, características que presentan precisamente las naciones con mayor desarrollo humano.

Como hemos visto en los gráficos previos, los gobiernos de la región caratulados como  progresistas o populistas dependiendo de la mirada de quien los clasifique, aplicaron durante los recientes años políticas que permitieron una distribución del ingreso más equitativa en sus respectivos países, esto evidencia que con las políticas apropiadas se pueden obtener resultados rápidamente en este sentido. Esto no significa desmerecer que dicha distribución se efectúe de la manera más inteligente y justa posible, asignando los recursos de tal manera que permitan que estos resultados sean más eficientes, lo que dispara otro debate no menos importante asociado a los criterios establecidos por cada Estado para determinar de qué manera encara la reducción de la inequidad. Cada gobierno debería destinar su apoyo con políticas y recursos a los diferentes sectores sociales en función de sus méritos y de sus necesidades.

progresistas o populistas dependiendo de la mirada de quien los clasifique, aplicaron durante los recientes años políticas que permitieron una distribución del ingreso más equitativa en sus respectivos países, esto evidencia que con las políticas apropiadas se pueden obtener resultados rápidamente en este sentido. Esto no significa desmerecer que dicha distribución se efectúe de la manera más inteligente y justa posible, asignando los recursos de tal manera que permitan que estos resultados sean más eficientes, lo que dispara otro debate no menos importante asociado a los criterios establecidos por cada Estado para determinar de qué manera encara la reducción de la inequidad. Cada gobierno debería destinar su apoyo con políticas y recursos a los diferentes sectores sociales en función de sus méritos y de sus necesidades.

Si aceptamos entonces que la reducción de la desigualdad es uno de los pilares que sostienen el desarrollo de una sociedad, tampoco podemos negar la necesidad de fortalecer el otro de los pilares, la generación de los recursos, lo que en nuestra Nación y en la región requiere de un mayor desarrollo industrial y tecnológico para independizarse de los precios mundiales de las commodities evitando así que las fluctuaciones del PBI de cada país dependan de este factor foráneo. Lógicamente las políticas destinadas a esta temática deben ser de largo plazo y los resultados no son tan inmediatos, la previsibilidad económica es fundamental, manteniendo niveles inflacionarios controlados y la permanente búsqueda de mercados donde colocar los productos, entre otras medidas, son necesarias para no tener que recurrir a devaluaciones de la moneda local con el fin de ser «competitivos». Sin embargo, no solamente es responsable el estado ante esta problemática, el empresariado debe esmerarse para mejorar la calidad y aplicar innovación en los productos que ofrece y no quedarse a la espera de una devaluación que haga descender sus costos de producción. Se es competitivo temporalmente al devaluar la moneda, pero cuando uno ofrece productos de calidad e innovadores se es competitivo siempre. Si bien cada sector social tiene su responsabilidad, este camino no lo construye el Estado, el empresario o el trabajador, sino la sociedad en su conjunto cuando comprende que ese es el camino apropiado, priorizando intereses colectivos que en definitiva decantan en el desarrollo de cada individuo.

Si lo desea, envíe sus comentarios a proyectarnacion@gmail.com

[1] Contratapa del libro: El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty 2014, Fondo de Cultura Económica de Argentina.

[2] http://www.forbes.com.mx/carlos-slim-vuelve-ser-el-hombre-mas-rico-del-mundo/

[3] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

[4] El perido fue determinado por la disponibilidad de datos en el Banco Mundial, a la fecha no hay registro posteriores al 2012 y muy pocos previos a 1995, en particular los referentes a la distribución del ingreso.

[5] http://datos.bancomundial.org/

[6] No fueron incluidos Guyana y Surinam por ser economías muy pequeñas.

[7] El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Datos en US$ a precios actuales.

[8] La palabra commodities es un término que proviene del idioma inglés, más precisamente corresponde al plural del término commodity que en esta lengua se utiliza para denominar a los productos, mercancías o materias primas. http://www.definicionabc.com/economia/commodities.php

[9] Recomiendo la lectura de un artículo anterior, sobre la Argentina y su integración con el mundo que plantea la importancia de políticas de desarrollo industrial complementarias con los países de la región. http://proyectarnacion.com.ar/argentina-y-su-integracion-con-el-mundo/

[10] Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea.

[11] Cuanto más desciende la serie de tiempo en el gráfico, implica un menor índice de Gini, por lo tanto una mejor distribución del ingreso en el país representado por esa serie tiempo. Para facilitar la comparación visual entre los diferentes gráficos se establecieron los mismos límites en las escalas, para el PBI per cápita entre us$ 800 y us$15200 y para el índice de Gini entre 40 y 65 puntos.

[12] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21751/Prosperida_Compartida_Resena.pdf?sequence=7

[13] http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/75049/texact.htm

[14] http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignacion-universal-por-hijo-92

[15] http://www.argentina.gob.ar/informacion/trabajo/164-jubilaciones-y-pensiones.php

[16] http://hdr.undp.org/es/content/el-idh-ajustado-por-la-desigualdad-idh-d

Imagenes usadas en el artículo: a) Autor: Dornicke – 20/07/2008 Wikimedia Commons / b) Autor: Jack Moreh, 07/08/2015 Stockvault