Lic. Agostina Salman – Proyectar Nación

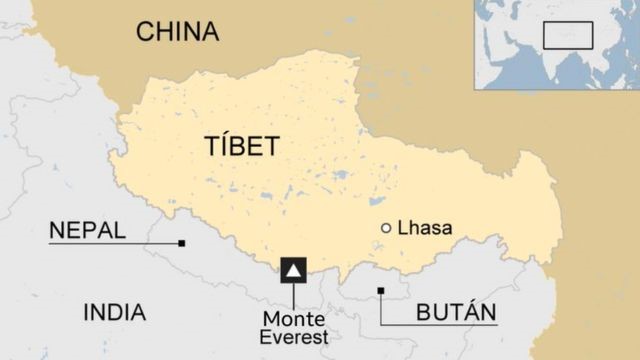

Admito que, si no es por la película de 1997, reconocida por la actuación de Brad Pitt, poco escuché hablar del Tíbet. Aquel drama histórico narra, justamente, algunos sucesos entre 1944 (fin de la Segunda Guerra Mundial) y 1950 (entrada del ejército de liberación popular chino a la región del Tíbet). “7 años en el Tíbet”. Este año, 2022, se cumplieron 72 años de la presencia china en el Tíbet. ¿Dónde está el Tíbet? ¿Qué sabemos al día de hoy sobre esta otra perla asiática?

Mao Zedong fue el fundador y máximo representante del Partido Comunista de China, y presidente de la autoproclamada República Popular China. En el plano ideológico, Mao asumió lineamientos del marxismo-leninismo, pero con matices propias adaptadas a la sociedad china. Por ejemplo, el maoísmo, otorgó un papel central a la clase campesina como motor de la revolución. Planteamiento que difiere de la visión tradicional soviética, que veía al campesino como una clase de escasa capacidad de movilización, y adjudicaba mas bien a los trabajadores urbanos como protagónicos en la lucha de clases. Mao consolidó su liderazgo, y su conducción (también calificada como dictadura), se caracterizó por recuperar la unidad e independencia del Estado chino, después de un siglo de fracturas territoriales y quebramiento de su soberanía, con influencia de las potencias occidentales y Japón. Llevó a cabo masivas campañas de reafirmación ideológica, que provocaron grandes conmociones sociales y políticas, incluso cuando se lo responsabilizó de la gran hambruna china y se intentó alejarlo de la dirigencia del Estado.

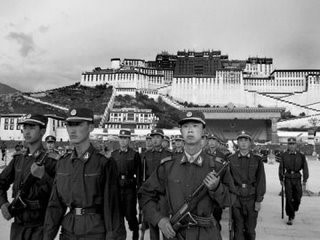

A grandes rasgos, en este contexto, sabemos que el 7 de octubre de 1950, miles de tropas enviadas por Mao lograron acorralar a las autoridades tibetanas y tomar una de las ciudades fronterizas pocos días después. La denominada “Región Autónoma del Tíbet”, es una de las cinco regiones autónomas, y conforma la República Popular China junto a 22 provincias, 4 municipios y 2 regiones de administración especial (situadas directamente por debajo del Gobierno Popular Central, gozando de mayor autonomía). Como toda región autónoma, se caracteriza por estar asociada a un grupo étnico minoritario. La cultura tibetana y la presencia del Dalai Lama resultan claves para entender los conceptos de ocupación e invasión, así como los acontecimientos ocurridos en los años previos.

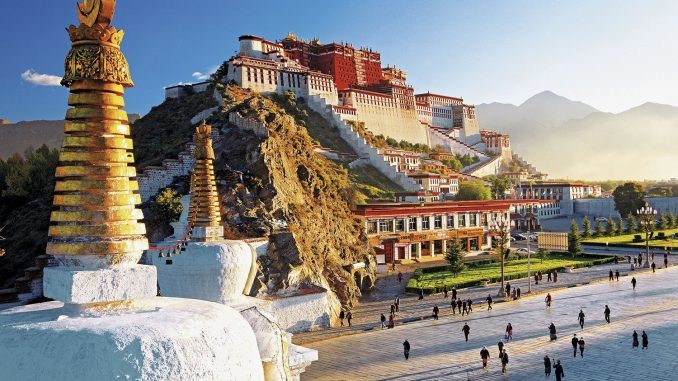

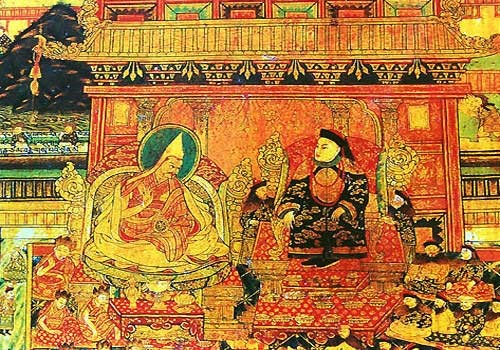

Poco más que hazanas en el monte Everest, la montaña más alta del mundo, logré encontrar sobre el Tíbet antes del siglo VII. Tras varias líneas de investigación, desde este siglo hasta el siglo X, el Tíbet fue considerado un país independiente, en donde la tierra era poseída por familias nobles, monasterios budistas y pequeños terratenientes. Esta forma de sociedad se mantuvo hasta la década del 1930. En el siglo XIII el Tíbet fue dominado por el Imperio mongol, fundando las dinastías Yuan y Ching, uniéndose a la dinastía autóctona Ming, fundada por los Han. Los gobernantes mongoles le dieron gran autonomía a la escuela de Sa-skya del budismo tibetano. Durante tres siglos el Tíbet siguió siendo gobernado por dinastías seculares (que duran un siglo o más). En el siglo XVI, el mongol Altan Khan le dio respaldo al gobierno religioso del Dalai Lama, siendo el budismo la religión predominante entre mongoles y tibetanos. Aún con una sociedad súbdita a una férrea fe, y regímenes políticos religiosos, en el siglo XVII, el jesuita António de Andrade logró atravesar las montañas del Himalaya y penetrar en el Tíbet, convirtiéndose en el primer europeo en conseguirlo. También fue reconocida la llegada de Alexandra David-Néel, la primera mujer occidental que accedió a Lhasa; lugar que adentrado el siglo XX continuaba prohibido para los extranjeros.

Ahora bien, ¿quién es el Dalai Lama? El jefe espiritual del budismo tibetano, considerado por sus seguidores la mismísima reencarnación del bodhisattva Avalokitesvara – ‘el señor que mira hacia abajo (el mundo)’, o ‘el rey de la soberanía del mundo’ según su etimología para distintas etnias-. Los Dalai Lama ostentaron, además del liderazgo espiritual, el poder temporal en el Tíbet. Al morir cada Dalai Lama, los monjes (lamas) del Monasterio Amarillo designan a su siguiente reencarnación en un niño de corta edad, interpretando una serie de signos con arreglo a su visión del budismo tibetano, resultado de la penetración y evolución del budismo en el área de los Himalayas -la región de cordillera que se extiende por las tierras de Nepal, el Tíbet, Bután y el norte de India-. No se trata, por tanto, de una dinastía de monarcas hereditarios, sino de la máxima magistratura personal de un régimen teocrático. En el interregno (período en que un estado o país carece de soberano) entre la muerte de un Lama y la mayoría de edad del siguiente, el Monasterio ejerce directamente el poder designando a un regente, al tiempo que se ocupa de la educación del futuro jefe.

Al principio del siglo XVIII, China envió un comisionado chino a Lhasa, capital tibetana, para hacerse cargo del gobierno. Diferentes facciones tibetanas se rebelaron contra el comisionado, el cual fue asesinado. Posteriormente el ejército Qing invadió el Tíbet, reinstalando a otro comisionado. Dos mil soldados chinos permanecieron en el Tíbet y sus labores defensivas fueron apoyadas por fuerzas locales organizadas por el comisionado. En 1904, el entonces Rey británico, Eduardo VII, envió un fuerte contingente militar que invadió Lhasa, forzando de esta forma la apertura de la frontera entre la India (entonces colonia británica) y el Tíbet. En 1906, los británicos firmaron un tratado con China por el cual el Tíbet se convertía en un protectorado británico. En 1907 se firmó otro tratado entre Gran Bretaña, China y Rusia, donde se le daba a China la soberanía sobre el Tíbet. En 1910 el poder central Qing ejerció por primera vez el gobierno directo sobre el Tíbet. Un año después, la proclamación de la República en China obligó a las tropas chinas estacionadas en el Tíbet a regresar, oportunidad que aprovechó el Dalai Lama para restablecer su control sobre el Tíbet y proclamar la independencia. En 1913, el Tíbet y Mongolia firmaron un acuerdo reconociendo su mutua independencia de China. Poco después se negoció otro tratado en la Convención de Simla, entre China, Tíbet y Gran Bretaña. Durante esta convención los británicos trataron de dividir al Tíbet en dos regiones, lo cual no prosperó. Sin embargo, los representantes de Tíbet y de Gran Bretaña firmaron un acuerdo a espaldas de China, mediante el cual Gran Bretaña reconocía la independencia del Tíbet y a cambio los británicos se adjudicarían 90.000 kilómetros cuadrados de territorio tradicionalmente tibetano que corresponde al actual estado de Arunachal Pradesh. Después de declarada la independencia de India, esta nación consideró esta región como suya en función a la frontera establecida en el mencionado tratado. China, sin embargo, rechazó tal posición, indicando que dicho tratado no tenía ninguna validez ya que no fue firmado por ellos y el Tíbet no era una nación independiente, sino un protectorado de China. Esta disputa derivó en una guerra entre China e India, posteriormente. Al estallar la Revolución de Xinhai y la Primera Guerra Mundial, Tíbet perdió interés para las potencias occidentales y para China. En esa coyuntura, el entonces Dalai Lama tomó el gobierno del Tíbet sin interferencia alguna de otros países.

En 1951, un año después de la llegada de las tropas, se redactó el Plan para la Liberación Pacífica del Tíbet, que contemplaba la administración conjunta del gobierno chino con el gobierno del Tíbet. Resulta legible la intención china, también, de evitar influencias estadounidenses en la región, tras las experiencias vecinas de Hiroshima y Nagasaki.

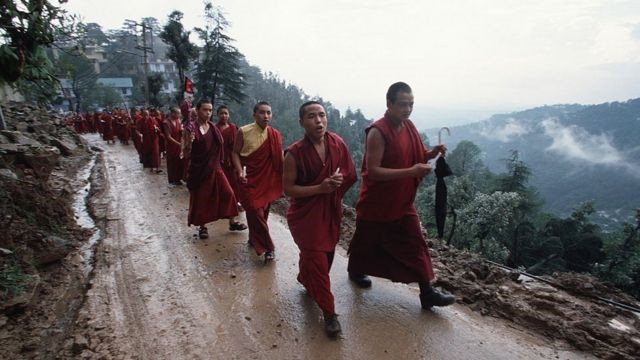

En aquella época la mayoría de los tibetanos vivían bajo un régimen teocrático, con características feudales sobre la propiedad de la tierra. El plan económico aprobado por las comunas populares y el régimen chino, concedió la pequeña propiedad de las tierras a campesinos tanto chinos como tibetanos, y la propiedad colectiva en algunas de las tierras más grandes. En junio de 1956 y a consecuencia de esta reforma, estalló una rebelión entre los terratenientes en algunas provincias del Tíbet, que se extendió hasta Lhasa. El ejército chino sofocó la revuelta con represión violenta, y el vandalismo se instauró por ambas partes. El Dalai Lama, sus colaboradores y varias familias de las fracciones sociales favorables al régimen teocrático se refugiaron en la India. Al Dalai Lama lo sucedió el Panchem Lama, como gobernador, y en 1959 comenzó la redistribución de las tierras, y en 1965 China proclamó la nueva región autónoma del Tíbet. A fines de los ‘70 se reestableció la educación confesional en monasterios, con algunos condicionantes y limitaciones, que hemos visto en el artículo “REPUBLICA POPULAR CHINA: Superpotencia, comunismo y sistema de crédito social”. Por ejemplo, se prohibió a los lamas que cuestionen el derecho de China a gobernar al Tíbet, o a apoyar revueltas separatistas.

Durante los siguientes años, el Dalai Lama ha buscado el apoyo de Naciones Unidas, la cual emitió varias resoluciones, solicitando a China que respetara el principio democrático de la autodeterminación de los pueblos, en este caso del pueblo tibetano. Para 1988, el Dalai Lama modificó sus demandas con la intención de llegar a un acuerdo y propuso la creación de un Tíbet democrático con gobierno autónomo, en asociación con la República Popular de China. Ese mismo año se produjeron una ola de protestas y manifestaciones que derivaron en violencia, y fueron nueva y duramente socavadas por el jefe del Partido Comunista chino en Tíbet, Hu Jintao. Entrados los ’90, cuando falleció el Panchem Lama, sus allegados consideraron a Gedhun Choeky Nyima como su sucesor, mientras que el gobierno chino eligió a un niño llamado Gyancain Norbu, criado en Pekín y con esporádica aparición en público. De acuerdo a los exiliados tibetanos Choeky y su familia eran prisioneros, mientras que el gobierno chino afirmaba que eran libres, bajo una identidad falsa solo a fin de proteger su privacidad. La realidad es que, al día de hoy, exactamente 27 años después, se desconoce el paradero de Gyancain. Pekín, ciudad capital china y eje de su poder ejecutivo, jamás ha respondido a las múltiples peticiones para que aclararan lo sucedido con él, insistiendo en que «está viviendo una vida normal y no quiere ser molestado». El caso, como muchos otros, evidencia el poder de los líderes chinos en hacer desaparecer completamente a alguien, con pocas consecuencias para ellos mismos y el país. El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzosas o involuntarias insiste que continúa con su trabajo en pos de la resolución y esclarecimiento del caso.

Los Juegos Olímpicos de Pekín, durante el 2008, fueron otro destello de información sobre protestas, protibetanos contra China. En países con gran cantidad de refugiados tibetanos como India, Nepal y Japón se realizaron multitudinarias protestas protibetanas ante la llegada del presidente chino Hu Jintao. Además del apoyo mostrado por los japoneses, el entonces candidato presidencial Barack Obama solicitó al presidente George W. Bush que no asistiera a los Juegos Olímpicos de Pekín si el gobierno chino no dialogaba con el dalái lama. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, no asistieron a la apertura. También hubo un comunicado emitido por 12 intelectuales chinos que apoyaban la autonomía de Tíbet y solicitaban al gobierno de Beijing detener el “conflicto étnico” de inmediato.

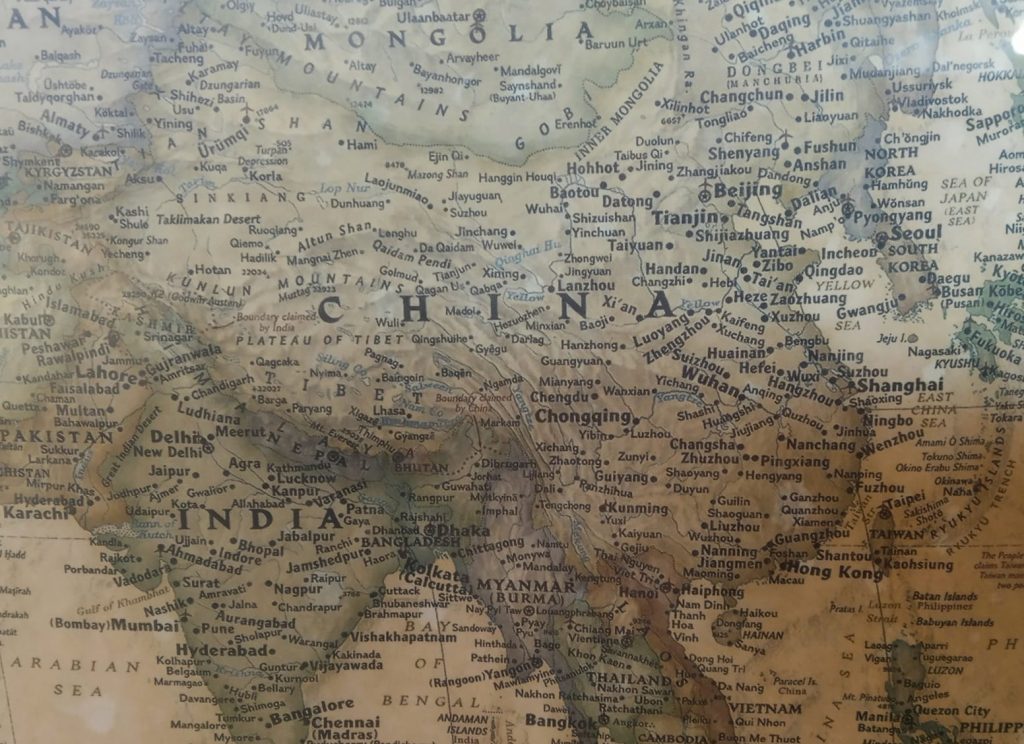

En momento de la ocupación china, el entonces Dalai Lama de apenas 15 años, firmó un acuerdo, conocido por sus 17 puntos (lineamientos) que oficializaban la anexión del territorio. Según el líder espiritual, también premio Nobel de la Paz, el tratado es inválido porque fue forzado a contraerlo, y no estaba en su capacidad plena de gobernanza. La postura de Pekín continua al día de hoy inflexible, y, podríamos entenderlo repasando las características más notables de China: la unidad territorial y la fortaleza internacional habían sido tanto las principales preocupaciones de los emperadores como su mayor fuente de legitimidad para gobernar, abogan por una sociedad que crece entre tradiciones milenarias y modernidad, con un nítido control estatal y una organización interna cerrada, jerárquica e inflexible. En otro orden de pensamientos, ¿qué sucede con los pueblos económica y políticamente vulnerables, frente a continuas represiones en sus intentos de autodeterminación? La realidad es que fue una región extremadamente pobre durante las gobernanzas de los Dalai Lama, y muchos terratenientes poseían familias como siervos, esclavos. ¿Eso cambiaría, con la presencia china? ¿Es viable para el Tíbet, seguir luchando por su autonomía? Su legitimidad yace en la voluntad de su pueblo, y depende del posterior reconocimiento internacional para su prosperidad, pero basta con repasar su mapa y posición geográfica, para deducir sus limitaciones.

El difunto operador de radio británico Robert Ford, que fue capturado y encarcelado por las fuerzas chinas, escribió que las fuerzas de defensa tibetanas lucharon hasta el final, pero fueron aniquiladas. La toma del Tíbet fue uno de los objetivos de Mao desde que asumió el poder, es una región con una ubicación estratégica y es considerada la suroeste de la patria. Entre algunos historiadores y periodistas, predomina el término tesorería, para referirse al Tíbet y otros intereses territoriales chinos. Lo cierto es que el Tíbet es rico en recursos naturales y minerales, como el litio, el uranio y otro particularmente importante: el agua. En caso de escasez de agua, el Tíbet conforma la meseta más alta y más extensa del mundo, por ende, fuente de la mayoría de los principales ríos de Asia.

El Tíbet no encajaría en la definición de Estado-Nación moderno, por no tener un gobierno propio, junto al territorio delimitado y la población constante, pero ha mantenido una cultura, un lenguaje escrito y hablado, una religión y un sistema político únicos en el mundo durante muchos siglos. En la autoproclamación de la independencia del Tíbet, el país mantuvo su propia bandera nacional, su moneda, sus sellos, sus pasaportes y su ejército. Las protestas dentro del Tíbet en rechazo a la destrucción de la cultura local y al trato del pueblo tibetano por parte de las autoridades chinas persisten, aunque continúen siendo reprimidas, y no se logre identificar un número de víctimas certero. Un informe publicado este año por la Fundación Jamestown, de Estados Unidos, sostiene que China está obligando a cientos de miles de personas en el Tíbet a ingresar a centros de entrenamiento militar, más bien similares a los campos de trabajo forzoso durante la época del Holocausto. Algunos periodistas que ahondaron en el caso tibetano, como Kate Saunders, sostienen que el Tíbet era utilizado como laboratorio para probar medidas distópicas de vigilancia total, un sistema de asimilación cultural acelerada con el fin de crear ciudadanos y súbditos obedientes al partido chino. Las investigaciones se tornan incluso más peligrosas, a mi parecer, cuando acaban en denuncias respecto al adoctrinamiento en las escuelas. En los últimos 2 años, se han filtrado relatos, por obvias razones de seguridad anónimos, de alumnos tibetanos. Al regresar a la escuela, tras las medidas de aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19, se les pidió lealtad al Partido Comunista, ya que cualquier expresión religiosa o cultural tibetana puede ser interpretada como separatista y por lo tanto criminal. Reconocemos a China como un país multi-étnico, ¿pero lo es, si fuera de la elección política, cualquier otra etnia es considerada criminal? ¿O es esta la excusa, para controlar eficientemente el territorio?

Aunque resulte imposible comunicarse de forma directa, hoy, desde acá, no descartamos indagar hasta llegar a distintos testimonios, también con comunidades chinas. El desconocimiento parecería ser profundo también para ellos, si bien nos parece extraño en esta era de la globalización y la sobreinformación en línea. Actualmente, desde el exilio -que parece ser el lugar donde poder alzar la voz, y que se escuche-, el Dalái Lama aboga por encontrar un punto intermedio con Pekín, conformándose con una autonomía “sustancial” dentro de China. No obstante, las generaciones más jóvenes y nacionalistas del Tíbet, especialmente en el extranjero, presionan por obtener la independencia total. Un escenario que parece cada vez más lejano, pero persiste.

Bibliografía y material utilizado:

https://historia.nationalgeographic.com.es/

https://www.viaje-a-china.com/guia-tibet/

http://spanish.chinatoday.com.cn/

Verdades sobre el Tibet, los Dalai Lama y el Budismo, Baudouin Bernard

El Tíbet y el Mundo Entero. El Conflicto Tibetano-Chino, Christian Palocz

La autoinmolación tibetana desencadena un choque en China , Kate Saunders

Los tibetanos denuncian los planes de China para el lama, Kate Saunders