48 mujeres violadas por día y una guerra que no cesa.

Lic. Agostina Salman

En los últimos días, el nombre del país africano reapareció en algunas portadas de noticias, a raíz del asesinato del embajador italiano Lucca Attanasio, en ese momento a cargo de una misión de Naciones Unidas. Es común que en Occidente las noticias sobre África lleguen acompañadas de imágenes sangrientas, ¿pero logramos identificar el contexto u origen de esa escala de violencia?

La primera fase colonizadora de África se sitúa en el siglo XV, por parte de las Coronas de Castilla y Portugal, quienes se establecieron en las costas del Magreb. En el siglo XIX el norte de África permanecía en gran medida bajo control Otomano, aunque poco a poco fue expulsado por Francia y Reino Unido, que formaron importantes colonias y protectorados en Argelia y Egipto, respectivamente. Mientras tanto, al sur del continente, el Reino Unido se había hecho con la Colonia del Cabo, bajo control neerlandés. Los bóeres -descendientes de los colonos neerlandeses y franceses- fundaron nuevas repúblicas huyendo del control británico, pero el Imperio británico no las reconoció y tras las Guerras de los Bóeres las anexó, dando lugar a Sudáfrica. De forma similar ocurrió con todo el territorio africano, cuyas fronteras interinas dibujan una suerte de tatetí en la repartición de tierras por las entonces colonias europeas.

El Congo, ubicado en la región ecuatorial del centro del continente, nace de un proceso gradual y complejo de amalgamación y transformación de más de 400 etnias meloafricanas (o de origen bantú). Más tarde, con la principal influencia portuguesa, los reinos extranjeros se establecieron y enriquecieron gracias a la explotación de los minerales de la región. La civilización comenzó a desarrollar e implementar las tecnologías del hierro y cobre, junto con el comercio de marfil, entre otras fuentes de oro. Reino Unido y Francia controlaban el continente, mientras que otros países como Bélgica, Portugal, Italia, Alemania y España poseían un número más reducido de colonias, utilizadas como territorio tapón para evitar conflictos. El impulso a la carrera colonizadora fue dado por Leopoldo II de Bélgica, que sin ningún territorio en el continente y sin apoyo de sus ministros, se lanzó a crear un imperio colonial personal en la cuenca del río Congo en 1876. En la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885, las principales potencias europeas, que ansiaban ampliar sus colonias africanas, acordaron un reparto para evitar que una disputa colonial pudiese desembocar en un conflicto a gran escala también en el continente europeo. Mientras el Reino Unido ansiaba unas colonias en África de norte a sur que pudiesen conectar El Cairo (Egipto) con Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Francia buscaba un imperio colonial de este a oeste. Ambos deseos eran incompatibles y la solución más práctica fue repartir los territorios. Las fronteras que se podían observar en 1914 son muy similares a las que se pueden ver hoy. Durante las décadas de descolonización, en la segunda mitad del siglo XX, los recién nacidos Estados africanos llegaron al compromiso de no cuestionar las fronteras heredadas de la época colonial. Esta imposición arbitraria evitaba repensar y rediseñar todas las fronteras de los países africanos, algo que probablemente habría llevado al mismo destino: innumerables conflictos y disputas.

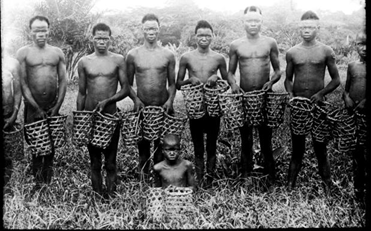

Durante la administración de Leopoldo II, el territorio fue objeto de una explotación sistemática e indiscriminada de sus recursos naturales, en la que se utilizó exclusivamente mano de obra indígena en condiciones de esclavitud y hubo asesinatos en masa, mutilaciones y todo tipo de castigos físicos. A partir de 1900, la prensa europea y estadounidense comenzó a informar acerca de las dramáticas condiciones en que vivía la población nativa del territorio. Las maniobras diplomáticas y la presión de la opinión pública -aunque tardías- consiguieron que el rey belga renunciase a su dominio personal sobre el Congo, que pasó a convertirse en una colonia de Bélgica, bajo el nombre de Congo Belga. Sin embargo, la cesión no implicó el final del sistema represivo. Aunque ni al día de hoy podamos tener certeza del número de muertes, varios historiadores coinciden en que entre 1880 y 1920 la población autóctona se redujo por lo menos a la mitad.

La colonia del Congo Belga alcanzaría la independencia en 1960, para transformarse en el Zaire bajo el mando de un dictador: durante el gobierno de Sese Seko, el país se vio sometido a un gobierno autoritario, violento y cleptócrata. Su caída también dio lugar a una grave guerra civil en la cual intervinieron fuerzas armadas de más de siete países, dejando como trágico saldo más de 4 millones de muertos y la final intervención de Naciones Unidas. Entre 2003 y 2007 el país vivió bajo la dirección de un gobierno de transición, y a fines de 2006 hubo comicios en los que resultó electo para presidente Joseph Kabila, quien hasta entonces ejercía las funciones interinamente.

A todos estos conflictos que no dieron respiro ni oportunidad para los congoleños, se sumó el fenómeno del Apartheid. La segregación racial entre blancos y negros fue total, negando incluso la existencia de las personas de color como tales. Se les prohibió el derecho a trabajar en condiciones como mínimo legales, a votar, a compartir habitaciones y espacios, e incluso se vetó el matrimonio entre blancos y negros. La violencia también creció entre pares, y es que la sociedad no ha tenido otro ejemplo ni lenguaje común después de tantos años de guerras y marginalidad. El uso sistemático de la fuerza forja su identidad.

Cada vez más niños se encuentran reclutados y armados en grupos paramilitares y guerrillas terroristas, y se estima que más de 48 niñas y mujeres son violadas cada hora. Para el actual gobierno de la República Democrática del Congo, presidido por Denis Sassou-Nguesso desde 1997, las cifras son un reflejo de que ahora las mujeres tienden a hacer más denuncias y por ello es que conocemos el número de casos. Lo cierto es que la violación se ha vuelto un arma de guerra, y el conflicto entre facciones rivales que aún se vive es uno de los más difíciles y perturbadores de África. El país ha sido sacudido por diferentes grupos rebeldes que aterrorizan a la población civil, particularmente en el este, con el fin de explotar las riquezas minerales, o para hacer alarde de su poder abusivo. La situación no cambiara mientras se siga abasteciendo de armas y falsos discursos a todos aquellos grupos de jóvenes con hambre, sin educación ni mayores oportunidades. La crisis se retroalimenta en su dimensión sociocultural: creen que el vecino es el enemigo.

Justine Masika nació en Mutembo, en 1965, comenzó a trabajar en apoyo a mujeres campesinas tras graduarse en desarrollo comunitario y se ha convertido en vocera de las mujeres en su país. “Me quedé en shock, desde entonces no me he separado de ellas. Muchas de estas mujeres eran violadas de camino a los campos de cultivo por los hombres de su propia comunidad, sus vecinos. Si lo contaban, sus maridos las abandonaban y sus familias las repudiaban por deshonra. Así que todas callaban y seguían con su vida, cómo podían.” A una nota para el diario El País, Justine cuenta que con discreción y cooperación suiza pudo ampliar su labor. Recorrió un centenar de comunidades, todas ellas incomunicadas unas de otras y con accesos muy complicados. “Después dormía en las casas de esas mujeres, sobre hojas de banano, y comía su misma sopa de agua hervida con una patata para toda la familia”. Debía coordinar el trabajo en apoyo a todas ellas: la asistencia médica tenía que ir ligada a la psicosocial y el apoyo en el campo, sumado a conseguir una independencia económica real de sus maridos para que pudieran abandonar los hogares si fuera necesario. Un año le costó tejer la red de organizaciones, mientras explotaba la guerra por el control de los minerales. «Las organizaciones habíamos levantado casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia que, por fin, daban el paso de salir de sus comunidades para recuperarse. Los grupos armados las confiscaron. Y lo que es peor, comenzaron también a violar a las mujeres».

Tras sufrir más de un ataque e intento de secuestro, durante 2012 tuvo que exiliarse a Bélgica para ponerse a salvo, y aprovechó para incorporar a las instituciones internacionales en sus conversaciones y así internacionalizar también el apoyo a las mujeres víctimas de violencia sexual de su país. “Europa debe sumarse a la lucha contra las violaciones”, exclamó. Al respecto, resulta importante saber que el Congo es el principal productor de coltán en el mundo, una mezcla de minerales como la columbita y la tantalita, que resulta fundamental para fabricar los teléfonos móviles, las computadoras, tablets y hasta vehículos eléctricos. El control de estas minas ha provocado la aparición de nuevos grupos armados dedicados a la explotación ilegal de los minerales, o quizás custodios pagos de intereses ajenos. Actualmente, según cifras de Naciones Unidas, hay 5 millones de congoleños desplazados por distintas regiones de África, y cerca de 880 mil son los refugiados y solicitantes de asilo de la República Democrática del Congo que se albergan en países africanos. Los números de refugiados ilegales en Europa y otras tierras aun no son claros y no han cesado durante la pandemia. En junio del año pasado, en conmemoración de los 60 años de independencia de la Republica Democrática del Congo, se dio a conocer la existencia de una carta oficial enviada por el rey Felipe de Bélgica a Félix Tshisekedi, el primer ministro del Congo, donde el monarca manifiesta su «profundo pesar» por las expresiones de violencia que marcaron el pasado de los congoleños. Aunque haya sido la primera consideración en tantos años, las palabras parecen vacías; como pronunciar república y democracia al nombrar un país que está cada vez más a nuestras espaldas.

Trabajo de investigación y producción de contenido independiente.

Bibliografia consultada:

“La tragedia del Congo”, Roger Casement, 1903.

“El reparto de Africa”, Roberto Ceamanos, 2020.

“Congo”, David Ray Reybrouck, 2019.

https://www.acnur.org/emergencia-en-republica-democratica-del-congo.html

https://elpais.com/elpais/2016/04/27/africa_no_es_un_pais/1461736800_146173.html